Eye-Tracking

Blickbewegungsmessung als Diagnosetool

Die Unterschiede zwischen guten und schlechten Leserinnen und Lesern zu erforschen, ist schon seit Längerem im Fokus von Forscherinnen und Forschern aus dem Bereich Linguistik, den Fachdidaktiken der Sprachen und der Psychologie.

Lange Zeit war man dabei auf laut lesende Versuchspersonen angewiesen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Doch ist die Zielkompetenz im späteren Berufsleben eine andere: das Erschließen von Informationsgehalten von Texten durch leises Lesen. Auch wenn die Forschungslage bezüglich der Unterschiede zwischen leisem und lauten Lesen insgesamt durchaus uneinheitlich ist (Piper & Zuilkowski, 2015; Reed, Swanson, Petscher & Vaughn, 2014), zeigten sich für Gruppen zu Beginn der Sekundarstufe teils erhebliche Unterschiede in den Verständnisleistungen nach lautem und leisem Lesen (Hale et al., 2007).

Dadurch wurde der Ruf nach Messmethoden für leises Lesen lauter, was eine schon länger bekannte Methode, die früher allerdings mit wesentlich größerem Aufwand und Kosten verbunden war, erneut auf den Plan rief: Die Blickbewegungsforschung. Mit Voranschreiten der Fähigkeiten von Datenverarbeitungssystemen und der Auflösung und Frequenz von Digitalkameras war es möglich, ohne Eingriffe am Auge selbst, hochauflösende Bilder des Auges in Frequenzen im vierstelligen Bereich zu machen, welche selbst für anspruchsvollste Forschung geeignet sind.

Im Wesentlichen enthalten die Bilder zwei Informationen: den Mittelpunkt der Pupille und Reflexionen von der Rückseite des Augapfels, die durch unsichtbares Infrarotlicht erzeugt werden. Nach einer vorhergehenden Anpassung an das jeweilige Auge kann aus den Verhältnissen der o.g. Messpunkte ermittelt werden, wohin eine Schülerin oder ein Schüler auf einem Monitor sieht.

Das ließe sich auch in natürlicheren Situationen papiergebunden realisieren, die dahinterstehende Technik ist allerdings noch nicht immer ökonomisch und genau genug.

In wiederholten Studien (Kim & Lombardino, 2016; Nilsson Benfatto et al., 2016; Smyrnakis et al., 2017; Solheim & Uppstad, 2011) hat die Methode ihre Eignung für die Diagnose von Leserinnen und Lesern mit Förderbedarf unter Beweis gestellt, wobei sich folgende Unterschiede zu den guten Leserinnen und Lesern zeigten:

- Schlechtere Leserinnen und Leser haben mehr und längere Fixationen (Blickpunkte) beim Lesen.

- Die Sprünge zwischen den Blickpunkten (Sakkaden) sind kürzer.

- Es gibt mehr Rücksprünge des Blicks im Leseprozess.

- Schlechtere Leserinnen und Leser brauchen gerade für lange Wörter mehr Zeit, kurze Wörter werden weniger oft durch den Blick übersprungen, was auf einen geringeren Sichtwortschatz schließen lässt.

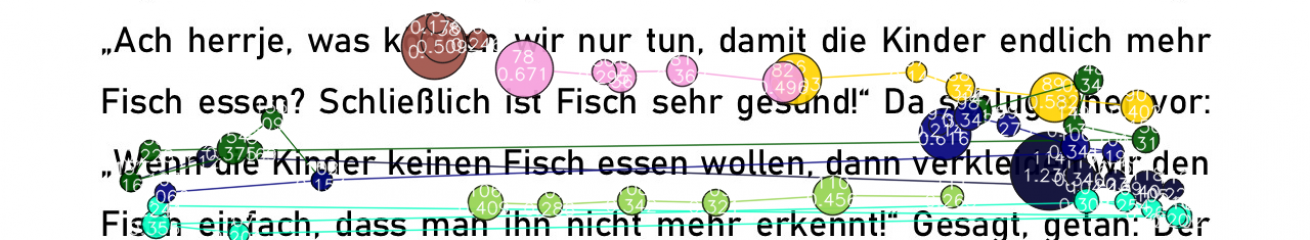

Die Abbildung zeigt Fixationen und Sakkaden für den Zeitraum von fünf Sekunden von zehn unterschiedlichen Kindern im Alter von zehn bzw. 11 Jahren. Die Fixationslänge ergibt sich aus der Größe des farbigen Punkts. Man kann klar erkennen, dass der in seiner Klasse durchschnittliche Leser mit der blauen Farbe beinahe am Ende des Texts angekommen ist, wohingegen andere gerade erst in der dritten oder vierten Zeile lesen. Außerdem ist der Raum, der über die fünf Sekunden von den Lesern abgedeckt wird, unterschiedlich lang.

Im Moment sind verschiedene Tools [z.B. Smyrnakis et al. (2017)] in Arbeit, welche eine automatisierte Erkennung des Vorliegens von Leseproblemen erleichtern oder vollständig ermöglichen sollen.

Da aber die Ursache für Leseprobleme durchaus vielschichtig sein kann, scheint der Ansatz über automatisierte Tools zu kurz gegriffen, zumal er keine Aussage über das Textverständnis treffen kann. Außerdem scheint der erfahrene Blick eines mit der Messmethoden vertrauten Versuchsleiters nicht durch maschinelles Entscheiden zu ersetzen zu sein.